○いの町経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和6年12月13日

告示第181号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、機械・施設の導入等に経営発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就農後の経営発展を図る。本事業の実施にあたっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)(以下「国要綱」という。)、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱及びいの町補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、本告示に定めるところによるものとする。

(交付要件)

第2条 いの町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している又はその者が経営する法人であること。

(2) 事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。

ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。以下同じ。)が有していること。

イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ)の認定を受けていること。

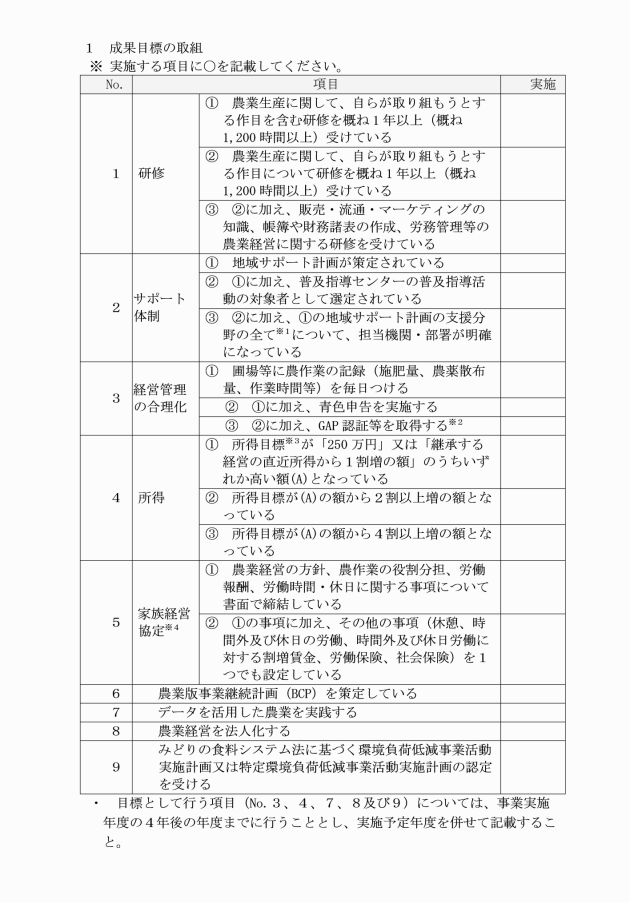

(4) 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

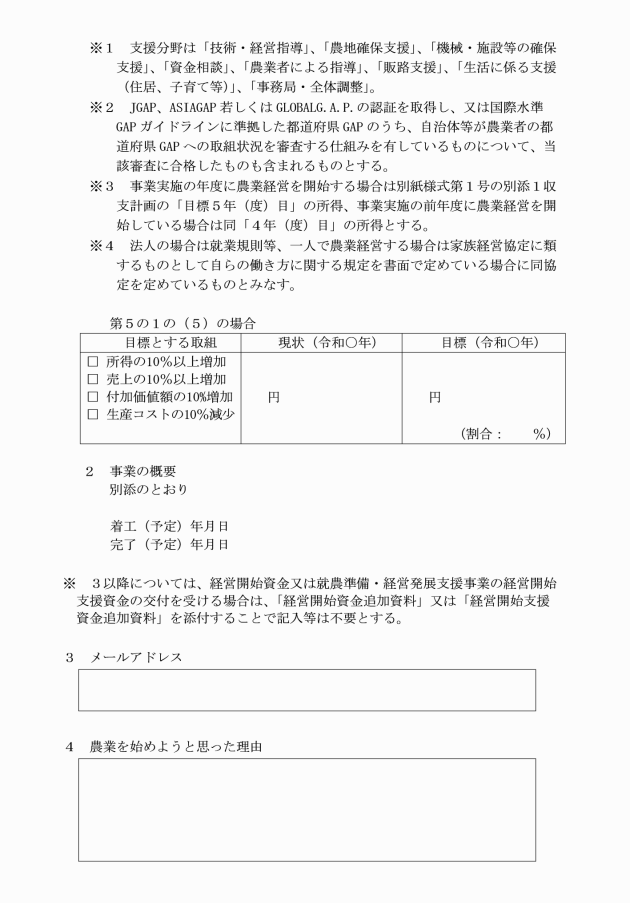

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると町長に認められること。

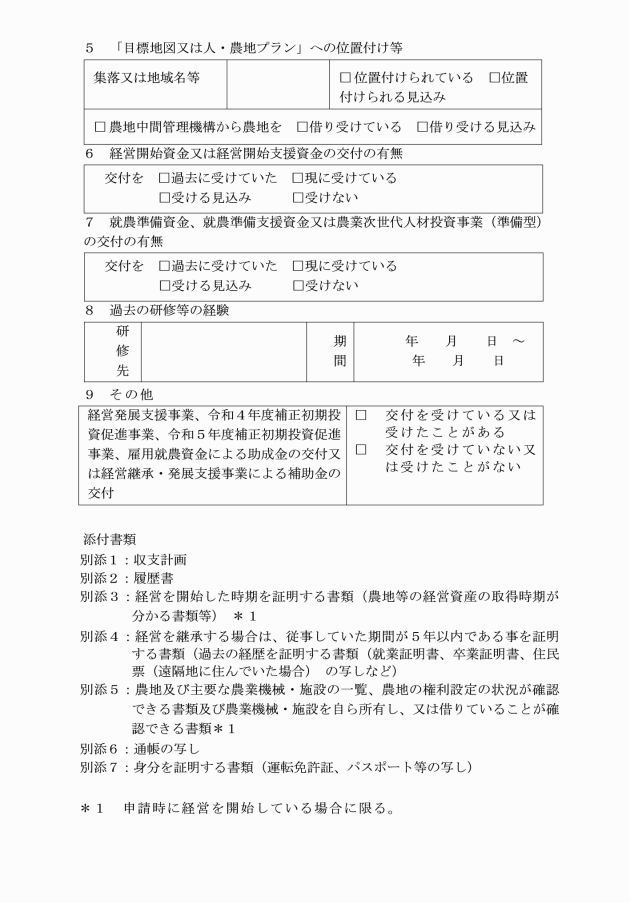

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び、同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。

(7) 本事業、国要綱の別記3の雇用就農資金(以下「雇用就農資金」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6の初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)若しくは新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2の初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)による助成金又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。

(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、高知県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(12) 補助金の交付に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを給付の対象者としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。

(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース

(2) 家畜の導入

(3) 果樹・茶の新植・改植

(4) 農地等の造成、改良又は復旧

2 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)。

3 第1項の事業内容は個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であること。事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、町長が適正と認める価格で取得されるものであること。

(2) 機械・施設等の購入先の選定にあたっては、一般競争入札の実施、複数の業者の見積り徴取等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。

(3) 本条第1項第1号については次に掲げる基準を満たすこと。

ア 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)。

イ 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、以下に掲げる場合には、この限りではない。

(ア) フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、以下の要件を全て満たすものであること。

a 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。

b 農業経営において真に必要であること。

c 導入後の適正利用が確認できるものであること。

(イ) 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、aの(a)から(c)までの要件を満たすことに加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。

ウ 整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。

エ 町が作成する事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。

オ 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

カ 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。

キ 導入した機械・施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。

ク 機械・施設等のリースの手続等については、別表第2により行うと。

ケ 導入等を予定している機械等が、トラクター、コンバイン又は田植え機である場合には、位置情報及び作業時間に関するデータ(以下「農機データ」という。)を当該機械メーカー以外のシステムでも利用できるよう、当該機械メーカーがAPI(Application Programming Interface:複数のアプリケーション等を接続(連携)するために必要な仕組み)を自社のウェブサイトや農業データ連携基盤等で公表し、農機データを連携できる環境を整備していること。ただし、当該機械メーカーが農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していない場合及び導入等を予定している機械でなければ成果目標を達成できないと町長が認める場合は除く。

4 第1項第1号の機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

(補助額)

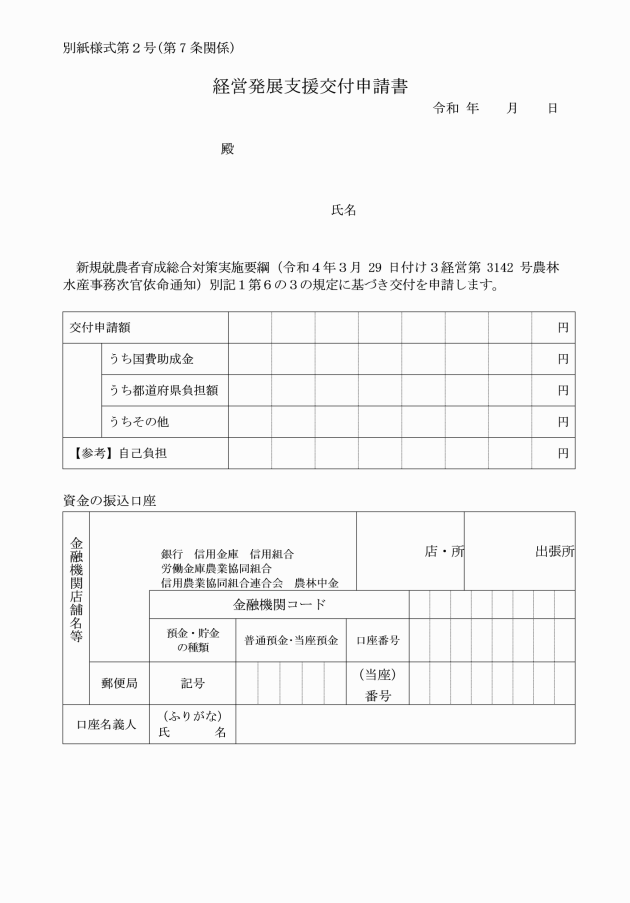

第4条 本事業の交付対象者の補助対象経費は前条第1項の取組に必要な経費とし、国は当該取組にあたり高知県が支援する額の2倍(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切捨て)を支援する。ただし、国の支援は補助率1/2を超えない範囲とする。また、補助対象事業費の上限額は1,000万円(国要綱の別記2の経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の別記1就農準備・経営開始支援事業(以下「就農準備・経営開始支援事業」という。)の経営開始支援資金の交付対象者の場合は、500万円)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合であって第2条第1項第1号の要件を満たす者(当該法人が目標地図に位置づけられた者等に限る。)については、経営開始資金又は経営開始支援資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない場合は1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始資金又は経営開始支援資金の交付を受ける場合は750万円、受けない場合は1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限とする。なお、申請の前年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。

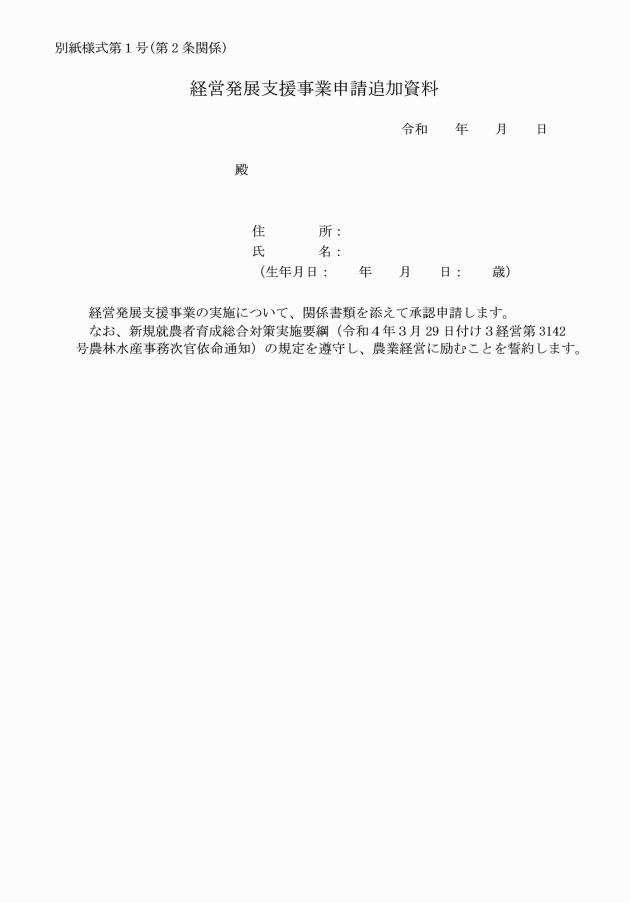

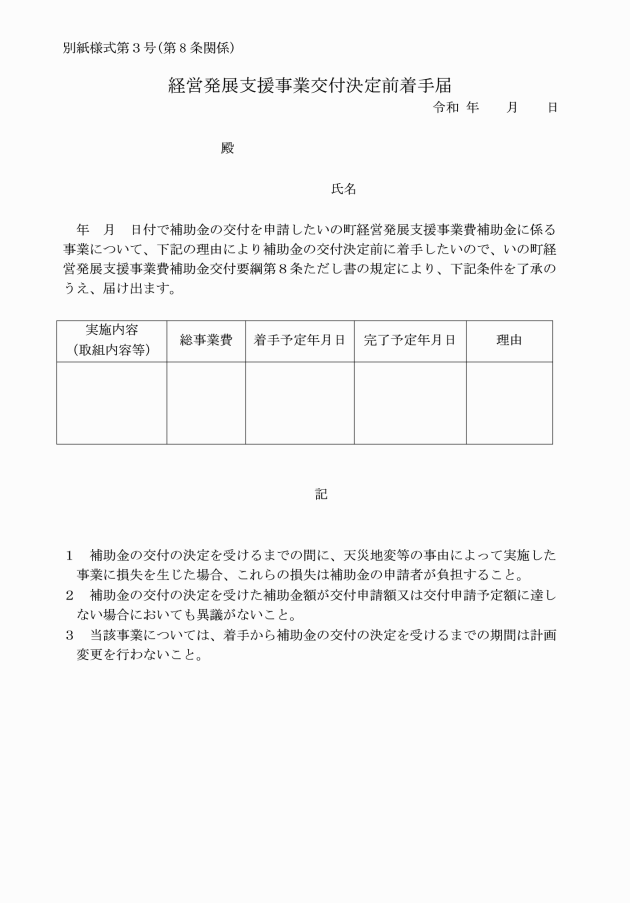

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

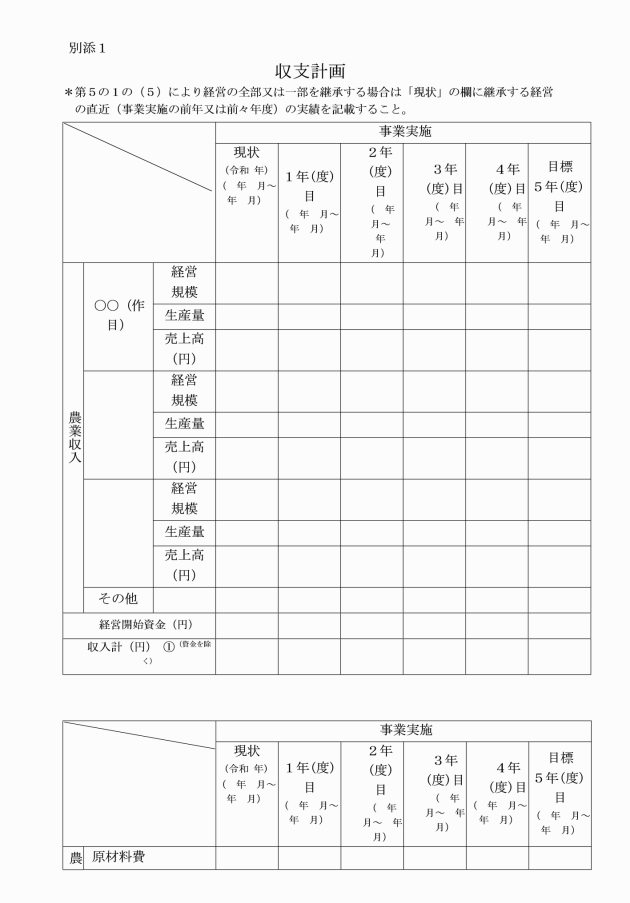

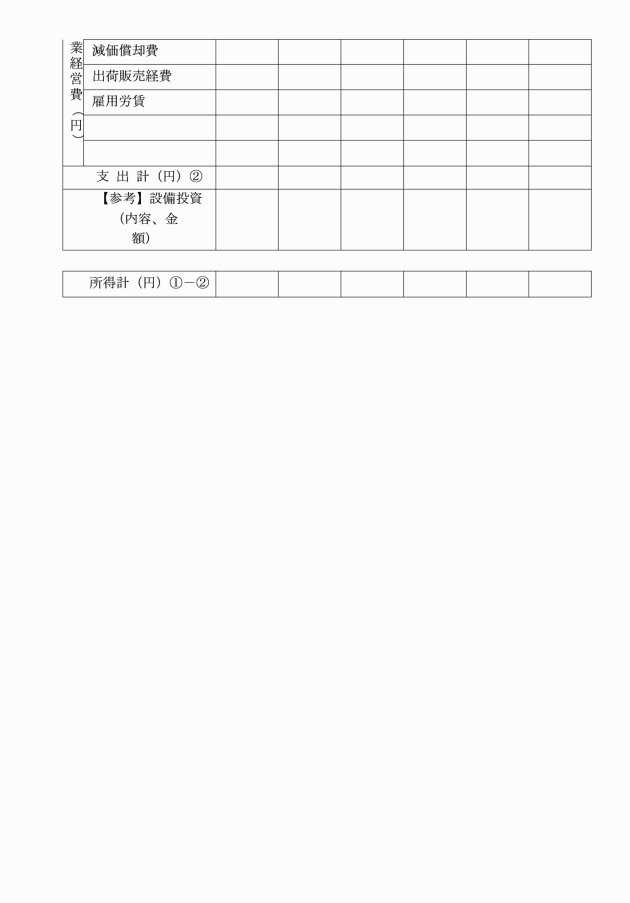

第5条 本事業の補助を受けようとする者又は法人は、経営発展支援事業計画等を作成し、町長に承認申請する。なお、経営発展支援事業計画等を作成するにあたっては、町長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、高知県中央西農業振興センター等の関係機関、第16条のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。なお、事業実施年度の4年後の年度を目標年度とし、経営発展支援事業計画等で実施することとした項目について、成果目標とする。

(経営発展支援事業計画等の変更申請)

第6条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、町長に計画の変更を承認申請する。

(実績報告)

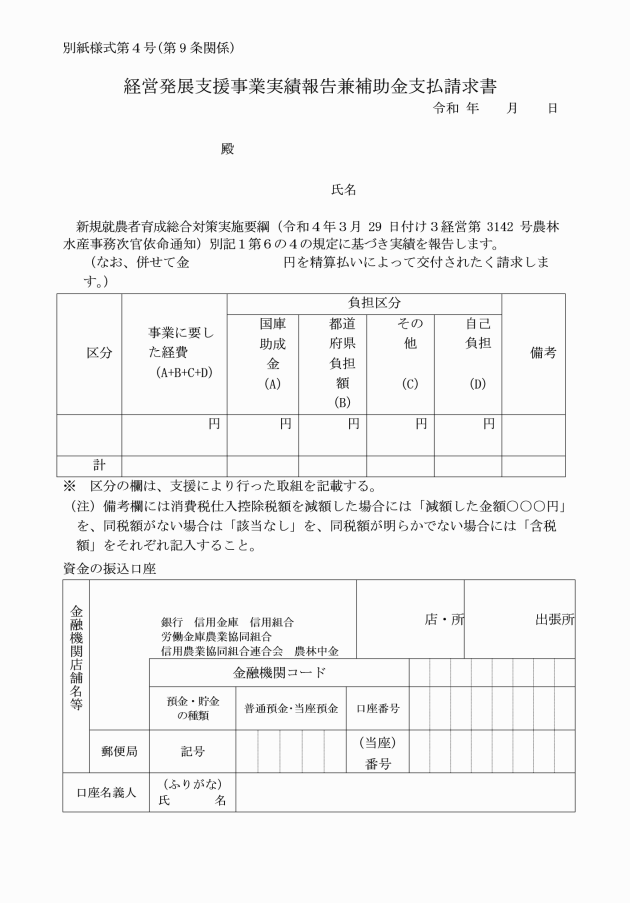

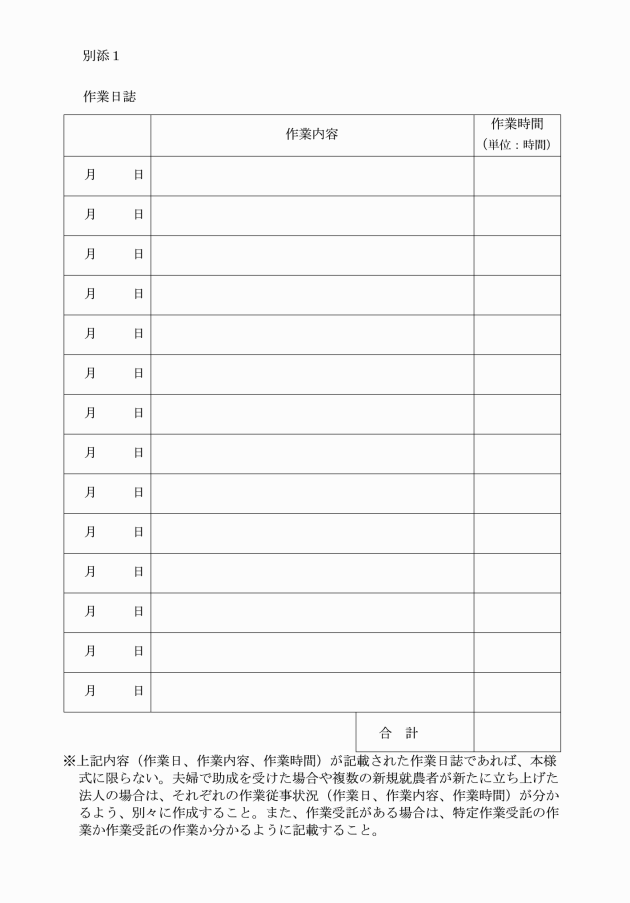

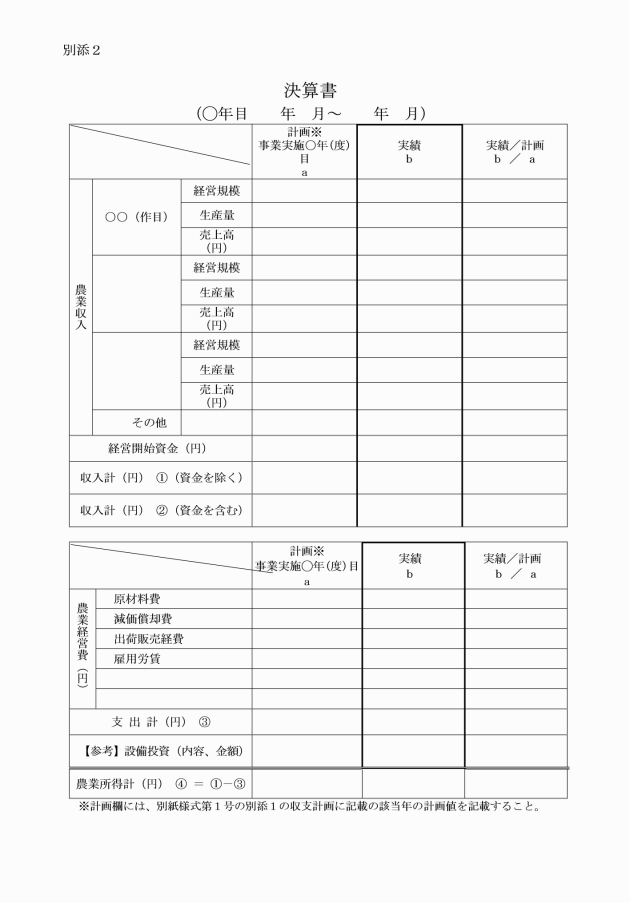

第9条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、実績報告兼補助金支払請求書(別紙様式第4号)を作成し、町長に報告する。

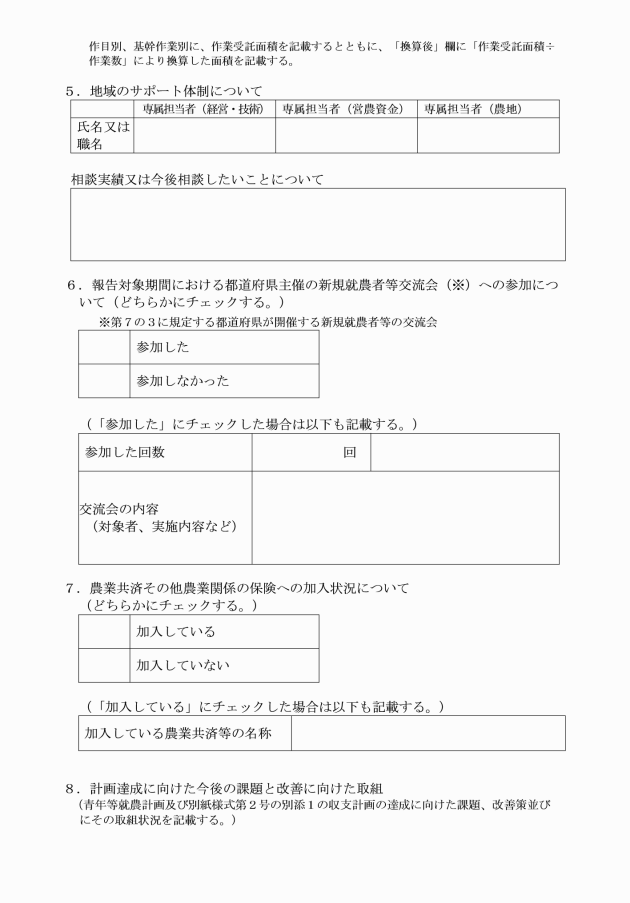

(就農状況報告等)

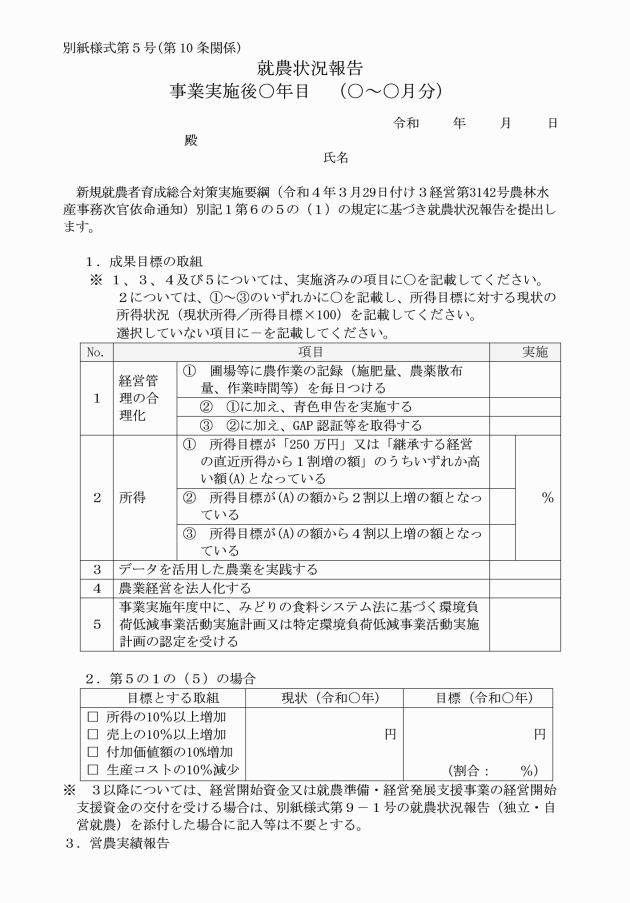

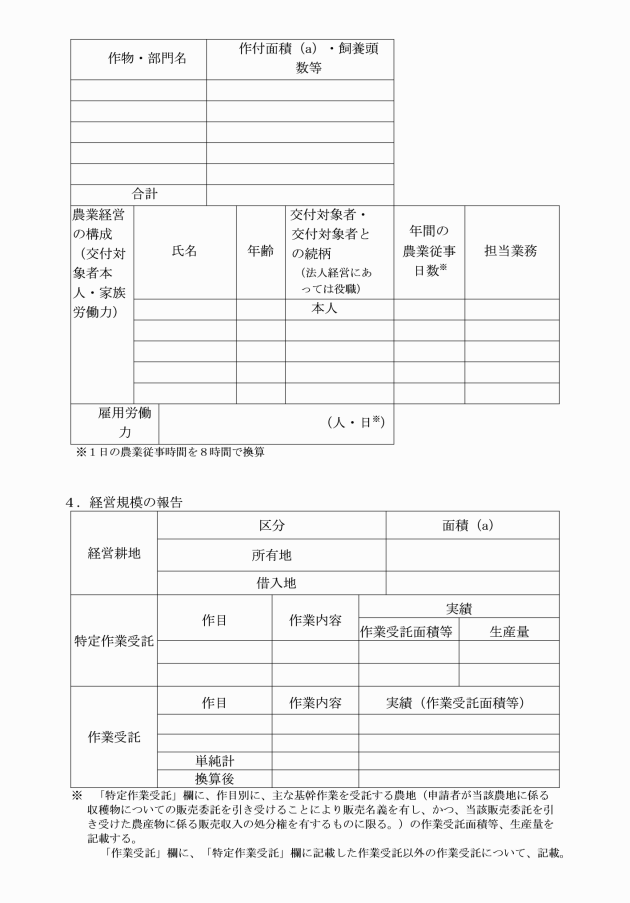

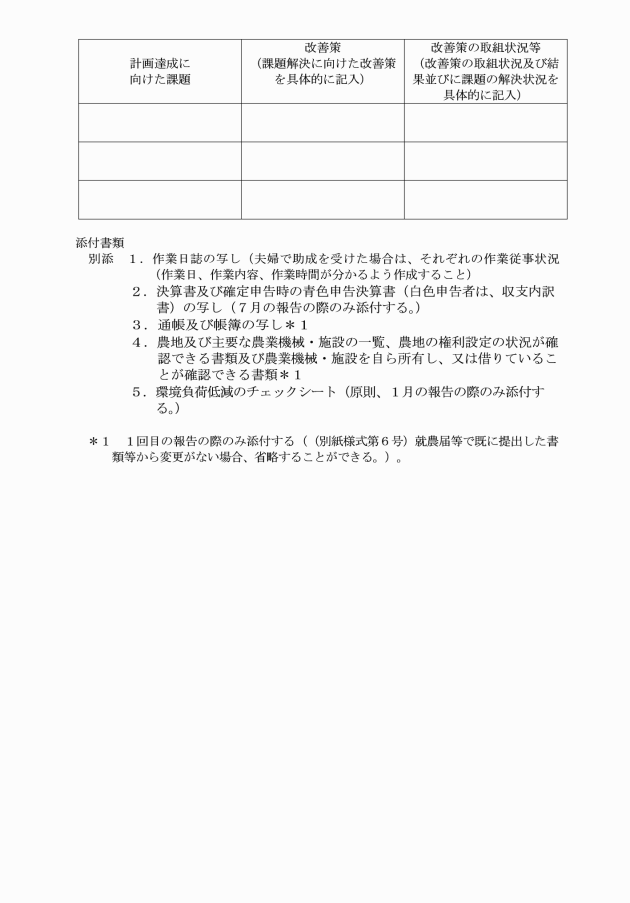

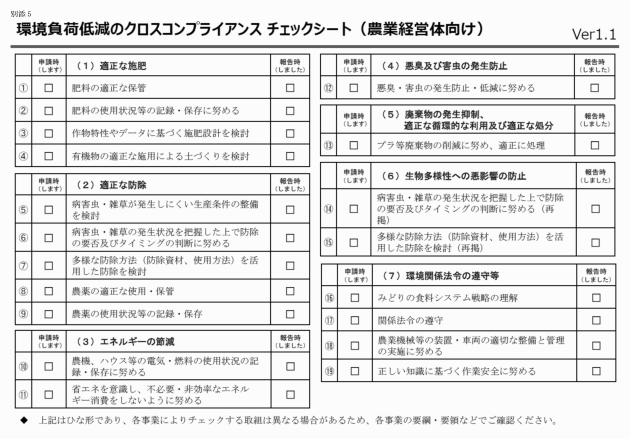

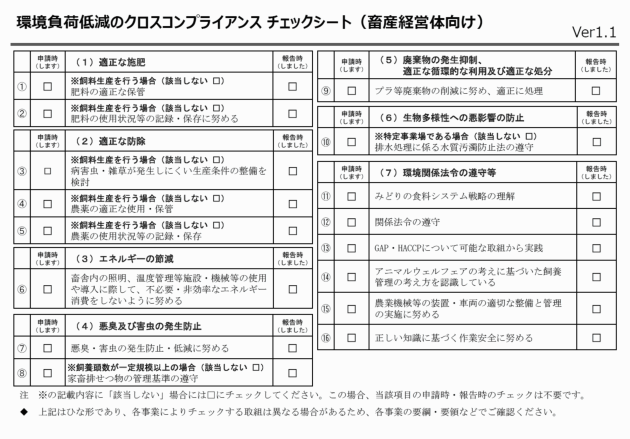

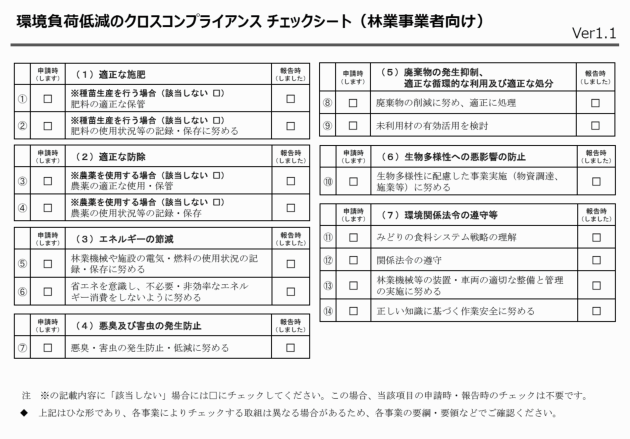

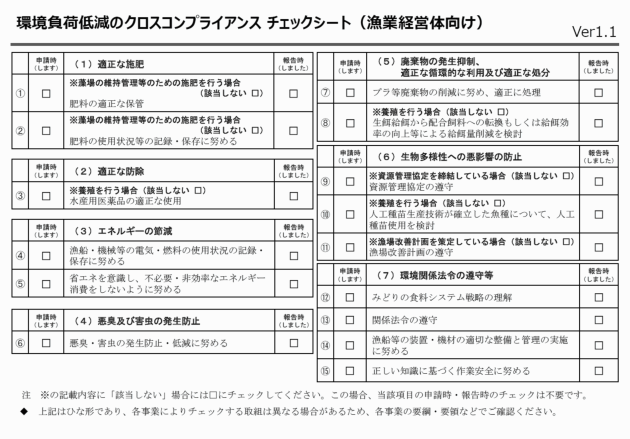

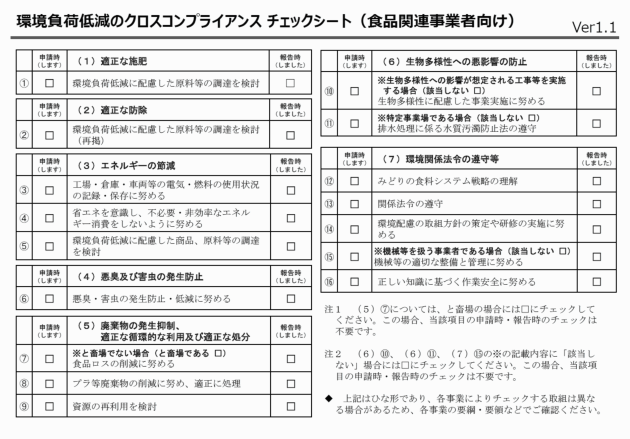

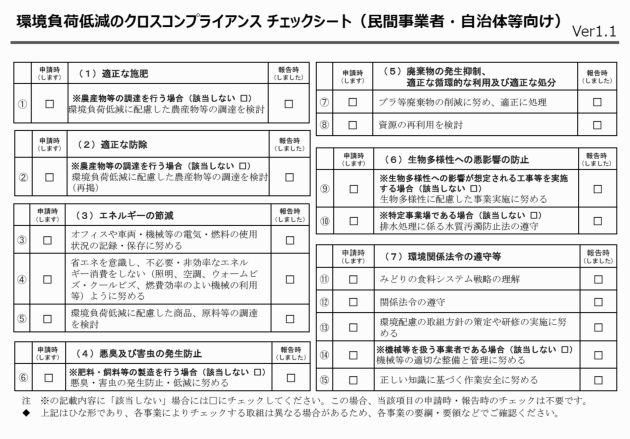

第10条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前からの6か月(実績報告後1回目の報告においては実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(別紙様式第5号)を町長に提出する。また、交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、別紙様式第5号別添5の環境負荷低減チェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを町長に提出する。

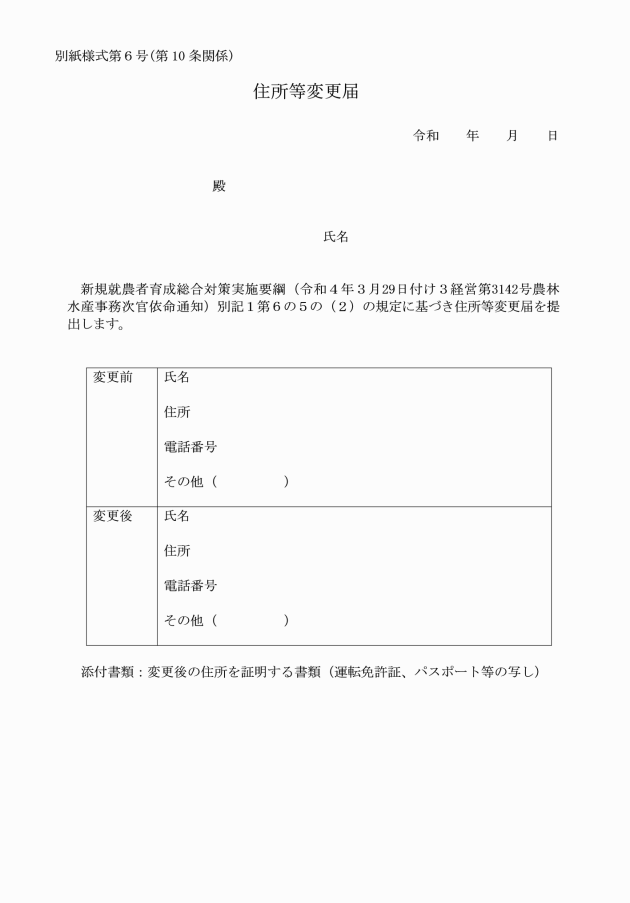

2 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別紙様式第6号)を町長に提出する。ただし就農準備・経営開始資金又は就農準備・経営開始支援資金の交付を受ける者にあって住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

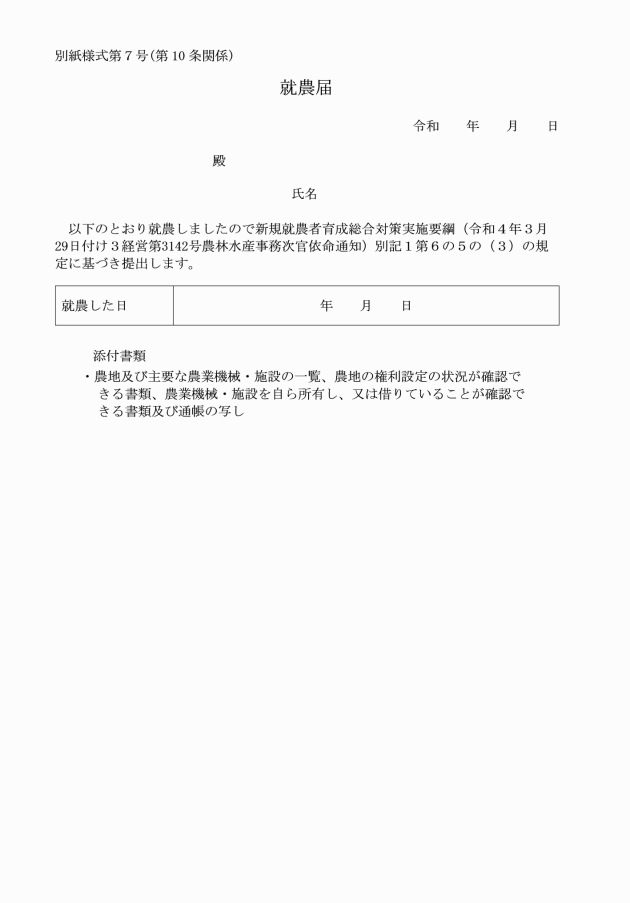

3 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(別紙様式第7号)を町長に提出する。ただし就農準備・経営開始資金又は就農準備・経営開始支援資金の交付を受ける者にあって就農届を提出した場合は、当該報告をもって提出したものとみなすことができる。

4 交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を町長に速やかに報告する。

(経営発展支援事業計画等への助言及び指導)

第11条 町長は、本事業の補助を受けようとする者又は法人が経営発展支援事業計画等を作成するにあたっては、当該者又は法人に対し、高知県中央西農業振興センター等の関係機関、第17条のサポート体制の関係者等と協力して、経営発展支援事業計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

(経営発展支援事業計画等の承認)

第12条 町長は、本事業の補助を受けようとする者又は法人から経営発展支援事業計画等の承認申請があった場合には、内容について審査し、市町村経営発展支援計画事業計画に基づくものと認められる場合は承認するものとする。経営発展支援事業計画等を承認した場合は、申請した者又は法人に通知する。

(経営発展支援事業計画等の変更の承認)

第13条 町長は、経営発展支援事業計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。

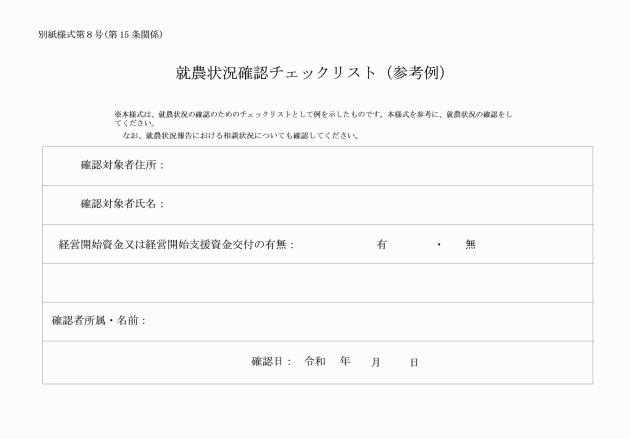

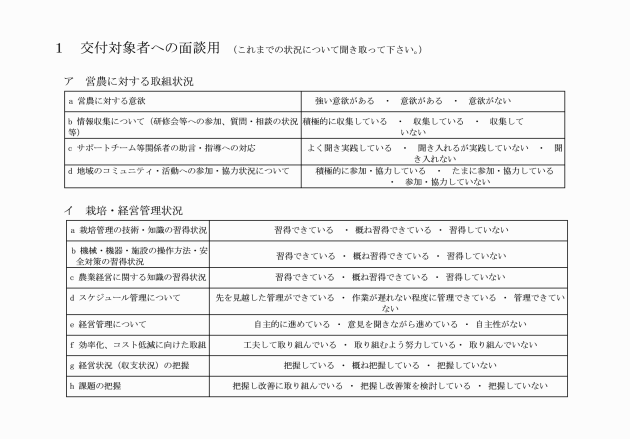

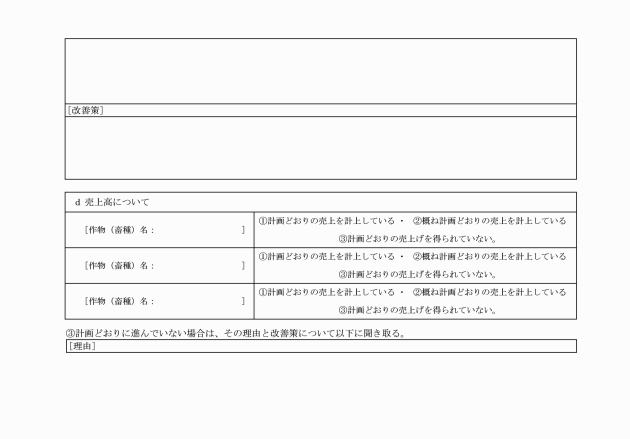

ア 交付対象者への面談

(ア) 営農に対する取組状況

(イ) 栽培・経営管理状況

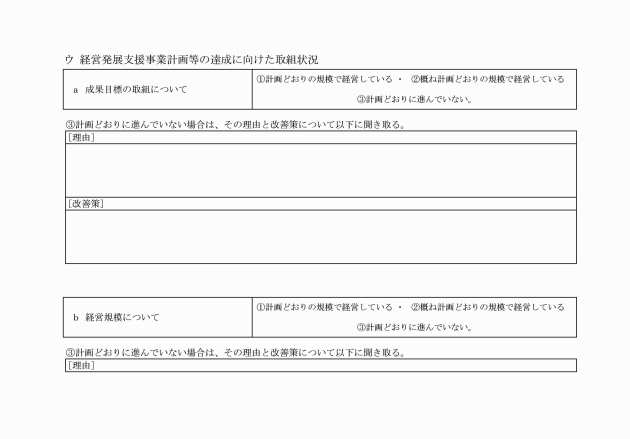

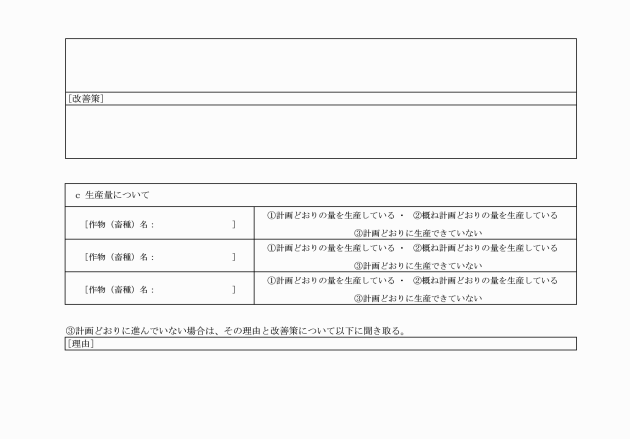

(ウ) 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況

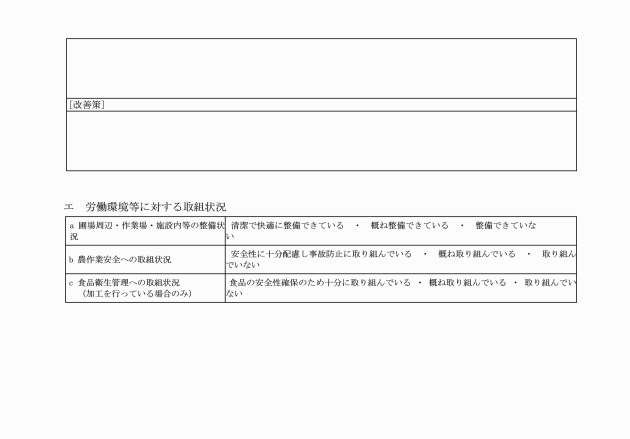

(エ) 労働環境等に対する取組状況

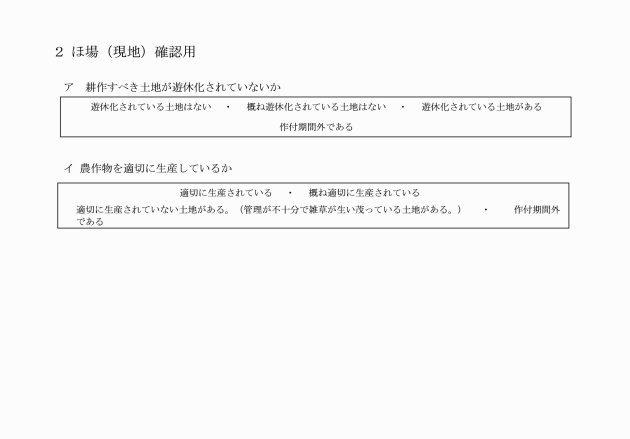

イ 圃場確認

(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか

(イ) 農作物を適切に生産しているか

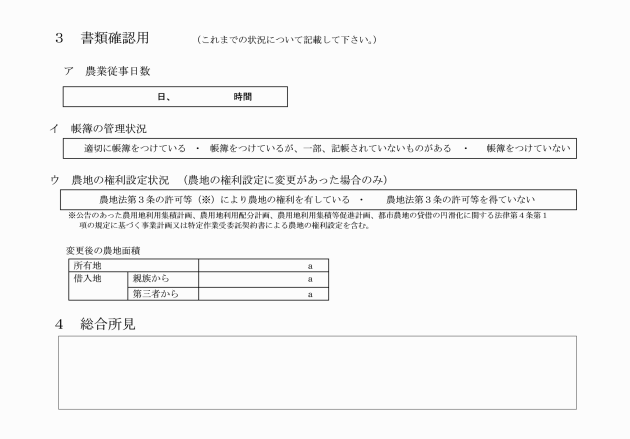

ウ 書類確認

(ア) 作業日誌

(イ) 帳簿

(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(申請窓口)

第16条 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている目標地図又は人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。

2 目標地図又は人・農地プラン策定市町村と交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができるものとする。

(サポート体制の整備)

第17条 町長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、高知県中央西農業振興センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等の金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者、指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を整備するものとする。町長は、別紙様式第10別添(別紙2)により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイトに公表するものとする。ただし、就農準備・経営開始資金の別紙様式第25号別添(別紙)又は就農準備・経営開始支援事業の別紙様式第25号別添(別紙)の地域サポート計画を作成している場合は、当該計画の公表をもって本事業の地域サポート計画を作成し、公表したものとみなすことができる。

2 町長は、当該サポート体制の中から交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げるア及びイについて、サポートチームは次に掲げるウについて行うものとする。

ア 第11条の経営発展支援事業計画等作成への助言及び指導

イ 第12条の審査への参加

ウ 第15条の就農状況の確認、助言及び指導

(整備した機械・施設等の管理運営等)

第18条 町長は、交付対象者に対し、第3条第1項により整備した機械・施設、家畜、果樹・茶の改植を行った樹園地等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するよう指導するものとする。

2 町長は、交付対象者が第3条第1項により整備した機械・施設、家畜(肥育牛を除く。)等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数に相当する期間(リースの場合はリース期間)に準じて処分制限期間を設定させるものとする。

3 町長は、交付対象者に対し、第3条第1項により整備した機械・施設、家畜(肥育牛を除く。)等の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置かせるものとする。

4 町長は、交付対象者に対し、第3条第1項第1号の機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成、整備及び保存させるものとする。

5 町長は、交付対象者が前項で作成した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を各年度に少なくとも一度提出させるなど、機械・施設等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて交付対象者に指導を行うなど、適正な管理運営等が行われるようにするものとする。なお、過去に他の補助事業により整備した機械・施設等についても、同様に適切な管理運営等が行われるように努めるものとする。

7 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに交付対象者に報告させるものとする。

8 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ交付対象者に報告させるものとする。

(農業共済等の積極的活用等)

第19条 町長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。また、交付対象者が従業員の雇用等をしている場合にあっては、労働環境に関する改善等について働きかけるよう努めるものとする。

(交付対象者の情報の共有)

第20条 全国農業委員会ネットワーク機構は交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。また、国、全国農業委員会ネットワーク機構及び町長等は交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

2 前項を実施するため、全国農業委員会ネットワーク機構は、交付情報等に関するデータベース(以下「データベース」という。)を作成し、運用するものとする。また、データベースにおける町長による交付情報の登録状況を確認し、登録及び更新が適切に行われていない場合は、町長等に対し、速やかに登録等を完了させるように促す等、登録状況の管理を適切に行うものとする。なお、データベースを作成し、又は変更したときは、データベースのシステムソフトウェアの複製を国に提出するものとする。

3 町長等は、前項のデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

4 町長等は、雇用就農資金による支援情報の紹介があった場合、交付対象者の就農状況に関する情報を提供する。

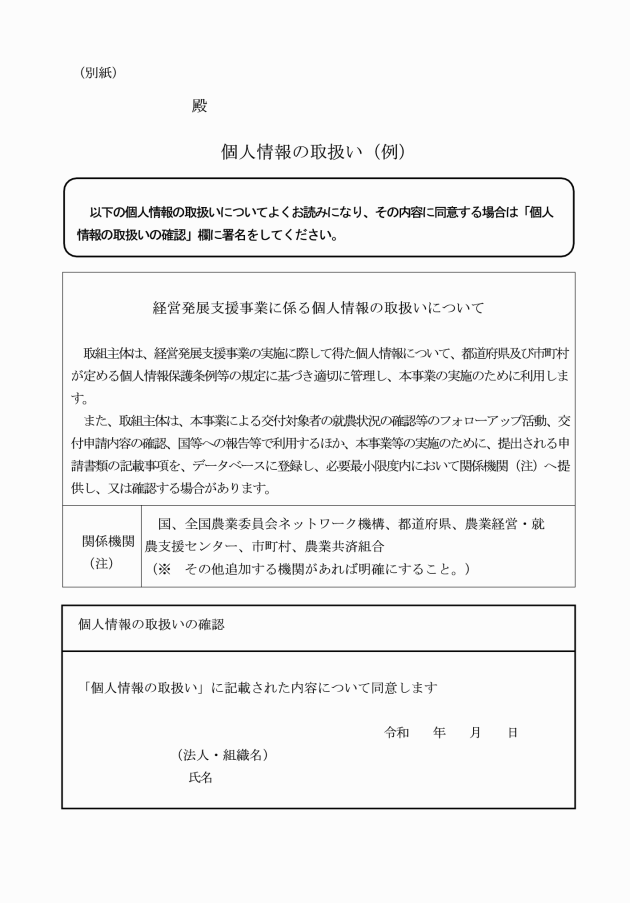

5 国、全国農業委員会ネットワーク機構及び町長等は、本事業の実施に際して得る個人情報については、別紙様式第12号により適切に取り扱うものとする。

(雑則)

第21条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和6年12月13日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表第1(第2条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |

別表第2(第3条関係)

機械・施設等をリース導入する場合の留意点等 1 申請方式については、交付対象者とリース契約予定事業者との共同申請を原則とすること。この場合の助成金は、交付対象者が選定した機械・施設等の購入を行ったリース事業者(共同申請者)へ支払うこととする。 2 機械・施設等のリース期間は、耐用年数以内とする。 3 リースによる導入に対する助成額(以下「リース料助成額」という。)については、次の算式によるものとする。 「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×助成率(1/2以内) ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とする場合又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助成額については、それぞれ次の算式によるものとする。さらに、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助成額については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれか小さい方とする。 | ||

「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×(「リース期間」÷「耐用年数」)×助成率(1/2以内) 「リース料助成額」=(「リース物件購入価格(税抜き)」-「残存価格」)×助成率(1/2以内) | ||